ヤドランカのことを語るうえで、改めて故郷サラエボの歴史を振り返ってみたいと思います。

Vol.14でご紹介した「サラエボ旅行案内」にある柴宣弘氏の解説を参考に、ヤドランカのことを交えながら書いてみました。

Sarajevo,−Starting from Another End of History

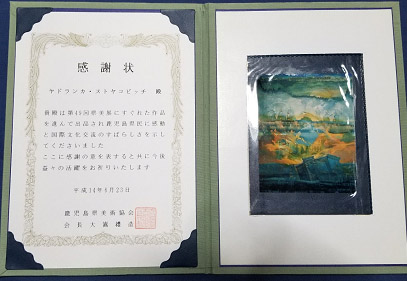

“何回目かの歴史の終わりから” ヤドランカ作 1993年

山に囲まれたサラエボの町。オスマン帝国統治時代を思わせる人物や建物が

オーストリア・ハンガリー時代に建てられた国立図書館が描かれています。

サラエボの歴史

7世紀前半〜1992年

7世紀前半、南スラブ系のセルビア人とクロアチア人が、それぞれ現在の地域に

移住し始めます。両地域の中間にあったのがボスニア、その中心地が現在の

サラエボです。

この町は

東方正教系のセルビア人、

カトリック系のクロアチア人の混住する地域となりました。

15世紀後半、ボスニアはオスマン帝国の統治下におかれます。

町はトルコ語で「サライ・オワス」(宮殿のある平野という意味)と呼ばれ、商業都市として発展。

サラエボと呼ばれるようになります。

オスマン帝国支配下のボスニアでは、支配的な地位に就くことを望むクロアチア人、セルビア人のムスリムへの大量改宗が見られました。(つまり現在の三民族を分けるものは宗教でしかなく、言語も外見も全く違わないということ)

1878年 400年に及ぶオスマン帝国の統治は終わり、

ボスニアはオーストリア・ハンガリー帝国支配下の一州となります。

サラエボはカトリック世界に編入され、町にはオーストリア風の建物も作られていきます。

(冒頭の絵にある国立図書館はこの時代に市役所として建設されました)

第一次大戦後の1918年、それまでオーストリア・ハンガリー帝国に支配されていたボスニアを含むバルカン半島西部の国々が統一され、

多民族国家であるユーゴスラビア王国が誕生。サラエボはその首都となります。

1939年に勃発した第二次世界大戦でユーゴスラビア王国はナチス・ドイツ、イタリア等の枢軸諸国に侵攻され、併合、占領、傀儡政権の支配地域に分断されてしまいます。

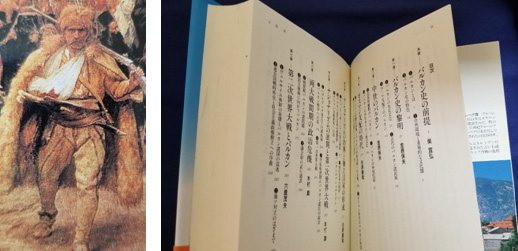

そこで、民族を超えたパルチザン(人民解放軍)を率い戦ったのが、後に大統領になったチトーです。

パルチザン時代のチトー

(柴宣弘著「バルカンの民族主義」山川出版社より)

激しい戦いの後、パルチザンはイギリス軍などの支援を受け、枢軸軍を駆逐。

1945年ユーゴスラビア社会主義連邦共和国を建国しました。

首相を経て大統領となったチトーは共産主義者でしたが、

ユーゴはソ連の支配を受けない社会主義国家となり、他の東側諸国よりも、国民ははるかに自由な言論や文化的活動が認められていました。

チトーの圧倒的なカリスマと国内融和政策によって、国内の民族主義者の活動は抑制され、

1980年代までユーゴスラビアに平和が続きます。

他民族との混住、民族を超えた婚姻も進みます。サラエボは特に顕著でした。

一族にはいろいろな民族のひとがいたので、サラエボに住む人々の意識は「○○人」である前に「自分はサラエボっ子」であるという意識が強かったそうです。

ヤドランカが生まれたのは1955年。ユーゴスラビアの歴史で平和だった時代に生まれ、アーティストとして、学生として人生を謳歌していました。

1984年、ヤドランカが33歳の時、サラエボ冬季オリンピックが開催され、そのテーマ曲を彼女が制作します。(これがきっかけとなり、ヤドランカは来日)

しかし1980年にチトー大統領が亡くなって以来、ユーゴスラビアの体制は徐々に崩壊へ向かっていくのです。

経済も低迷し、失業率も上昇。抑圧されていた民族主義が息を吹き返します。

サラエボオリンピックはユーゴスラビアの人々にとって平和だった時代の最後の美しい記憶となりました。

やがてソ連をはじめ、他の東欧諸国で民主化が広がり、社会主義政権が相次ぎ崩壊していきます。

こうした中でユーゴではユーゴスラビア共産党による一党独裁は廃止され、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国を構成するセルビア、クロアチア等の国々では民族主義者が政権を握り始めます。

セルビア共和国は民族主義者であるミロシェヴィッチが大統領になり、アルバニア系住民の多いコソボ社会主義自治州を併合しようとします。

反発したコソボは1990年7月に独立を宣言。

これを機にユーゴスラビアは内戦状態となりました。

1991年6月スロベニアがユーゴスラビアから独立(10日間戦争)

1991年6月クロアチアが独立宣言(ユーゴスラビア連邦軍及び国内のセルビア人との紛争、クロアチア戦争が1995年まで激しく続きます)

1991年9月マケドニアが独立

ユーゴスラビア連邦から独立する国が次々と出てくる中、

1992年3月、ボスニア・ヘルツェゴビナは3民族の合意がないまま独立を宣言します。

1992年ボスニア紛争勃発

ボスニア・ヘルツェゴビナは1992年ユーゴスラビアから独立しましたが、

その独立の可否や国のあり方をめぐって三つの民族

イスラム教徒主体のボシュニャク人(ムスリム人)、

ローマ・カトリック教徒主体のクロアチア人、

正教徒主体のセルビア人

がそれぞれ民族ごとに分かれて激しい戦いが始まりました。

セルビア人はユーゴスラビア連邦に留まることを望み、ボシュニャク人、クロアチア人は独立を望んでいました。

それぞれ自勢力から異民族を排除するため虐殺や暴行など民族浄化が繰り広げられます。

これがボスニア・ヘルツェゴビナ紛争です。

爆撃された国立図書館でチェロを演奏するヴェドラン・スマイロヴィッチ

(1992年サラエボ)

撮影、ミハイル・エフスタフィエフ(Wikipediaより)

やがて1994年のNATOによる空爆でセルビア軍のサラエボ包囲は解かれます。

1995年、国連の調停で和平協定デイトン合意により紛争は終結しました。

ボスニア・ヘルツェゴビナは、首都はサラエボで、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦とスルプスカ共和国のふたつの構成体からなる連邦国家となり現在に至ります。

柴先生によれば、注意すべきは

セルビア人全てが大セルビア主義者ではないし、

クロアチア人一般がクロアチア民族主義者ではない。

そしてムスリム人のすべてが過激なイスラム主義者ではない。ということ。

また、

紛争前の国勢調査でも分かる通り、三つの民族とは別の概念

「私はユーゴスラビア人である」

そう、思っている人が一定の割合存在していたそうです。

民族や宗教を超えたサラエボっ子、そしてユーゴスラビア人だと思う人たちが確かにいたということは希望です。

ヤドランカ自身は自分が何人だなんて、祖先を何代もさかのぼればゴチャゴチャで、もうそれを問うことに意味を感じていませんでした。

彼女の友人たちも敢えて言うなら「ユーゴスラビア人」だと名乗る人が多かったそうです。

ヤドランカはいつも

「私はコスモポリタン(世界市民)」

そう答えていました。

ヤドランカの祈りをこめた絵

冒頭の絵は、サラエボの長い歴史を想って書いた絵。

描かれている傾いた建物はオーストリア・ハンガリー時代に市役所として建設されました。

この美しい建物は国立図書館として使われていましたが、

爆撃で200万冊の蔵書を焼失しました。

ヨーロッパとアジアに関わるサラエボならではの貴重な本や古門書も焼失…

「失くしたものの大切さを忘れないでほしい」

ヤドランカはそう語っているように思います。

そして、長い歴史を顧みながら、新たな歴史が始まるのだという希望をこめています。

後にこの絵を日本とボスニア・ヘルツェゴビナの国際交流活動として

鹿児島県美術協会の展覧会に出品しています。

ボスニア・ヘルツェゴビナを含むバルカン半島の歴史にご興味がある方には

柴宣弘氏が編者である「バルカン史」(山川出版社)をお勧めします。

バルカン地域の歴史を先史時代から現代にいたるまでをたどった日本で初めての通史です。

新版 世界各国史 18 柴宣弘 編

https://www.yamakawa.co.jp/product/41480

巻頭カラーページの歴史画の一部分

セルビア人の目力にダイナミックな歴史の躍動を感じます。

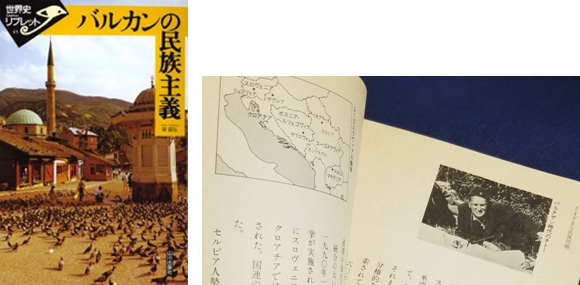

旧ユーゴも含むバルカン半島全体の民族主義について、さらにご興味がある方は

柴宣弘氏の「バルカンの民族主義」もお勧めいたします。

https://www.yamakawa.co.jp/product/34450

柴宣弘 著「バルカンの民族史」山川出版社より

追悼盤

「Hvala フヴァーラ 〜ありがとう ヤドランカ・ベスト」

日本コロムビア ご試聴・ご購入サイト

https://columbia.jp/artist-info/jadranka/discography/album.html

日本コロムビア ご試聴・ご購入サイト

|